【欧洲时报特约记者林恩北京报道】无论是文学作品、戏剧故事,还是中医药典籍,中文内容要走向海外,离不开各种语言的译者。他们中的很多人是在中国生活多年的外国人,凭着对中国文化的了解和对本国读者的熟悉,促成了海外读者与中文世界的“相遇”。

西班牙语译者白兰(BelénCuadraMora)曾在中国生活15年。图为由她翻译的阎连科作品《耙耧天歌》西班牙语版封面。(图片来源:Eris Ita)

“解读”中国文学的西班牙译者:语言转化往往伴随文化“冲突”与“反思”

近日,在米盖尔·德·塞万提斯图书馆与亚洲之家合办的系列文学对谈活动上,中国作家阎连科与西班牙语译者白兰(BelénCuadra Mora)线上开启了首场对话。

“文本”之外的译者与作家形象

作为中国当代文坛上杰出的作家之一,阎连科的作品已被翻译成日语、韩语、越南语、法语、英语、德语、意大利语、荷兰语、希伯来语、西班牙语和塞尔维亚语等二十多种语言。而白兰曾在中国生活15年,翻译过阎连科、老舍、邱妙津的中文作品。2021年她翻译的阎连科小说《日熄》获得黄玛赛中国文学翻译奖。

阎连科形容和白兰的“相遇”是偶然、美好且难得的:“我在西班牙共出版过8部小说,其中有6部是白兰翻译的,正是她的翻译让我的小说被当地读者一点一点接受。”

“我和白兰的沟通和互动是没有障碍的,她的中文非常好。我们不仅谈论文学,也会谈论很多其它话题。”阎连科坦言,翻译在他的文学作品中扮演了重要角色,让海外读者能够读到他的作品。

白兰对比英语和西语之间的翻译,表示汉语和西语之间的翻译更具挑战性。她认为,在语言和文化差异很大时,翻译需要在“解读”方面做更多努力(工作)。文本均伴随着政治、文化、社会和价值观等相关背景,把中文转化为西语的背后,也往往伴随着文化“冲突”与“反思”。

白兰举例,用“钟”来提示“死亡”;农民变成城里人所面临的焦虑……这都是有社会文化关联的。“在西班牙语文化中,我们是不了解这些社会背景的,很难完全迁移到西班牙语之中。这使得翻译工作非常具有挑战性。”

在翻译过程中遇到疑惑时,白兰常常会将自己的问题收集起来,一起向阎连科进行提问,总能得到耐心解答。

在白兰看来,译者是语言的工作者,对语言文化很熟悉,而且有着重要责任。“传播其他的文化,推广文化的多样性。”

阎连科表示,在中国,“阎连科”有争论与批评,同时也收获很多人的喜爱。各个国家读者认识的“阎连科”可能都是不一样的。每一本书的风格都是不同的,透过每一本书,各国读者看到的都是“阎连科”的一个侧面。

“一个作家一生的写作,都是在塑造这个作家的形象。翻译作品越来越多,读者对作家的理解才能深入。这是一个漫长且无奈的过程。”阎连科坦言,生活中的他是“世俗”的,喜欢和朋友家人做些简单的事情。“每天早上起床,遛狗,吃饭,然后开启一天的读书和写作。喜欢看篮球赛,喜欢与朋友见面聊天,生活非常规律。”

“小说是我生命中最重要的部分,写作在我的生活中至关重要。每一部小说都希望呈现不同的语言、故事和结构,最重要的是它们背后站着一个不同的‘阎连科’。”阎连科说。

白兰提到,阎连科、莫言、刘慈欣等中国作家的作品越来越多地被翻译成西班牙语;西语翻译界也关注到这些中国作家,有很多相关的积极评论,同时读者群体也越来越广。另外值得一提的是,阎连科的作品也被翻译成了加泰罗尼亚语,这是非常少见的。

“走不出”的村庄,写出“世界”的故事

活动现场,主持人提出了一个读者关心的问题:为何阎连科的很多作品故事背景都发生在河南的村庄?

阎连科说,自己很幸运出生在河南的“小村庄”,中原的“地理”优势,也使得这里成为文明发展的中心。关于人性、尊严等文学永久关心的话题、问题,都会在那个村庄让人清晰的触摸到、感受到。

“我的生命、成长都与那个村庄、那片土地密切相连,我所熟悉的世界在这个小村庄也有着对应关系。我一生可能都无法走出这个村庄。我不是有意要将故事放在那里,而是世界的故事都可以发生在那里。那里发生的故事也是世界的故事,那个村庄包含了人类关心的故事。”阎连科说。

阎连科还提到,西语作品对他这一代作家产生了很深的影响。从去年到今年,他还在重新读胡安·鲁尔福的《佩德罗·巴拉莫》,并且和中国的《聊斋志异》放在一起阅读,写下研究心得。

在对话过程中,阎连科和白兰谈及未来的交流与合作时提到,希望能够让中国更多的年轻作家走进西语界,希望更多西语界的年轻作品和作家能够走进中国。

4月21日,英国教育专家斯明诚(DavidSymington)在北京办公室内工作,手边摆放着由他主编的《戏剧里的中国故事》。(图片来源:欧洲时报特约记者李大鹏 摄)

探寻中国戏剧语言“密码”的英国教育家

如果将传统中国故事的戏剧表演带入语言学习中,将会碰撞出怎样的火花?英国教育专家、新航道中国故事研究院副院长斯明诚(David Symington)给出了自己的答案。

不久前,“外国人讲中国故事系列”文化丛书——《戏剧里的中国故事》正式出版,本书收录了包括《仓颉造字》《愚公移山》《武松打虎》等经典中国故事剧本,这本书的主编正是斯明诚。他希望把自己的语言学习体验分享给更多学习者。“戏剧表演作为表达手段,不仅可用于语言学习,还可以帮助学生沉浸式了解剧本中的历史、神话和文化知识。”

在编辑这本书时,斯明诚想象,假如当年自己学习中文时能有这样一本书,能够跟其它学习中文的外国人一起表演,将是多么美好的体验。

爱戏剧的“男孩”在中国延续“戏剧梦”

斯明诚从英国牛津大学古典学专业研究生毕业后,出于对中文和中国传统文化的兴趣,于2003年开启了自己的中国之旅。曾以为只是短暂停留,没想到如今将家安在了那里,更将自己热爱的戏剧表演与语言教育教学工作联系起来。

从青岛到新疆、上海,从英语教师、贸易服务工作到媒体,斯明诚辗转了中国多个城市和工作岗位,也更加体会到中国传统思想文化的博大精深。2012年他拿到复旦大学哲学硕士学位后,再次回到了自己颇为热爱的教育领域工作。他也发现,对于中国的英语学习者来说,英语不再仅仅是一种语言工具,也成为了连接世界的桥梁。

斯明诚主编的《用英语演中国故事》2020年出版,目的也是帮助语言学习者通过戏剧环境锻炼语言能力。“语言学习者进入戏剧场景,不仅是帮助他们记忆语言知识点,还要让他们全身心——从内在思想感情到外在肢体声音、表情投入再到句子表达,将被动接受的词汇、结构、语法转化为可表达思想、情感、观点的语言。”

斯明诚介绍,英国很早就已经将戏剧教育纳入青少年的基础教育体系中,将它作为儿童学习母语的重要途径。他表示,自己的母语(英语)学习同样受益于戏剧表演。

斯明诚从小热爱戏剧表演,他仍记得自己9岁时演出戏剧《纺线姑娘》(Rumplestiltskin)的场景。他也没有想到,那个日常生活中有点害羞、紧张、内敛的小男孩,站在舞台上居然可以如此自信的表达与表演。这是一种非常美好的体验。

戏剧表演丰富了斯明诚的中学和大学生活。他17岁通过了伦敦圣三一学院戏剧考级的最高级考试,18岁获得了高级表演执业证。在表演《哈姆雷特》时他体验到了人物(叔叔克劳狄斯)内心的挣扎、矛盾与彷徨;在表演《亨利五世》时,大段鼓励气势的台词,也激励着斯明诚自己变得更加自信……

“通过戏剧表演,听力、阅读均习得大量词汇和语言结构,让人们的口语练习不再限于浅层的日常对话,而是置身于深度和广度的情境中。”斯明诚的成长过程中,戏剧表演无疑帮助他打开了语言文学、英语文化的大门,如今他同样想将这样的理念带给想要学习英文的中国学习者,以及想要学习中文的外国学习者。这也是他主编《用英语演中国故事》、以及《戏剧里的中国故事》的初衷。

在中国工作之余,斯明诚有时间会进入剧场观看中国戏剧演出,比如《暗恋桃花源》、老舍的《茶馆》等。他依然是那个热爱戏剧的“小男孩”。

最想做的事:将中西方文化融合

斯明诚在2003年刚到中国时,感受到很多中国人对于“外国人”的好奇与热情。很多人会主动与他交谈,这其中既有希望练习口语的朋友,也有想要了解他对于不同社会现象和问题的观点的朋友。

2007年,斯明诚认识了中国妻子,之后走进了一个人口很多的中国大家庭。“我妻子的父母,我会叫他们爸爸妈妈。在中国结婚之后,真的是融入了一个家庭的感觉,他们把我当成家人。这是一种非常好的感觉,无论发生什么事,身边都会有他们的帮助和支持。”

当然,在中国也会有一些不太适应的地方,比如在一些场合斯明诚希望人们能够更加直接、简单地表达出自己的想法。但现在他也越来越适应这种不同的表达方式。

在斯明诚的办公室里悬挂着几幅特殊的画作,走进来的人都会将目光停留于此。这几幅画作看起来是“中国画”,可是仔细一看其中又融入了西方绘画元素与形象,比如白鹰等。这些画作都是出自清朝宫廷画师、意大利人郎世宁之手。

在斯明诚眼中,郎世宁在那个年代去到中国是非常有突破性的,他将西方绘画技巧、建筑设计理念等带到中国,同时也努力学习中国的文化、艺术等。“努力学习中文,了解中国文化,将中西方文化融合或许也是我最想做的事。”

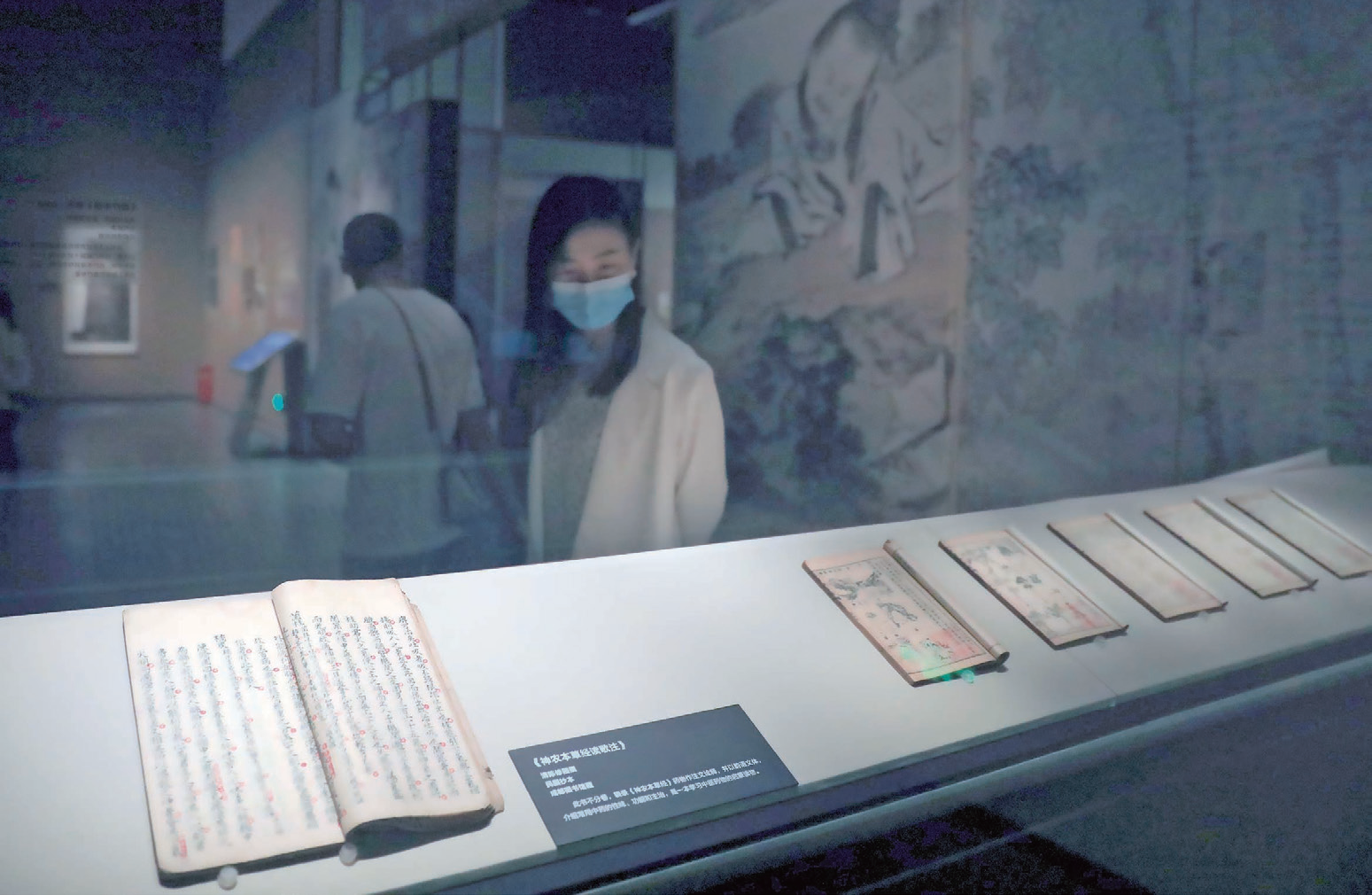

2021年9月,参观者在四川成都博物馆观看展出的中国传统医学文献。绝大部分中医药常用名词、专业术语难以在西方话语体系中找到完全对应的释义。(图片来源:中新社)

翻译中医药典籍的伊朗籍“洋中医”

近年来,中医药不断被西方人认识和尝试。作为根植于中国传统文化土壤的医学体系,绝大部分中医药常用名词、专业术语难以在西方话语体系中找到完全对应的释义,中医药典籍的海外传播面临翻译难题。

就读于山东中医药大学针灸推拿学专业,有着近10年中医药典籍翻译经验的西南大学历史文化学院伊朗籍专家艾森·杜思特穆罕默迪(Ehsan Doostmohammadi)近日接受中新社“东西问”独家专访,针对中医药典籍的译介和传播发表了见解。

艾森曾完成《黄帝内经》《素问》《金匮要略》等多部中医药典籍的波斯语翻译。从他的经验来看,目前,文学类、历史类、哲学类等其他类型中国图书在海外渐受关注,但中医药图书的对外译介仍处于起步阶段。

在翻译中医药典籍的过程中,艾森最大的感触是,中医药典籍不仅包含中医理论知识,同时蕴含深厚的中国文化和独特的中医思维方式。但中医药书籍的种类不够丰富,绝大多数专业性比较强,不适合普通读者阅读和理解,部分图书对外出版需要根据外国读者的阅读习惯和文化背景进行重新修订。阴阳五行、气血精神等中医学说,对中国读者来说尚能理解,但在外国读者看来,则“不知所云”,从根源上讲,是文化背景不同导致的差异。

在伊朗等波斯语国家,中医药的传播以针灸为主。与针灸学相比,中医药其他种类的图书在伊朗尚未得到明显推广。有关中草药、方剂学、中医诊断学、中医养生等图书仍较稀缺。随着近年来伊朗人民健康观念的转变,以及替代医学在伊朗不断普及和应用,中医药普及性图书的缺席比以前更加明显。

在艾森看来,一名合格的译者需要对中文、中国文化、中医药文化都有一定了解,才能确保准确地传递中医药文化内涵。单纯由语言界人士翻译,很难保障中医药专业知识翻译的准确性,单纯由中医药专业人士翻译,其语言表达水平也不能尽如人意。

此外,还要避免“二手翻译”带来的弊端。近年来,虽然中医药类译著在伊朗的出版数量有所增加,但大多数译者不懂中文,只能以英译版图书为母本进行再翻译。“二手翻译”在短时间内或许能对中医药在伊朗的传播起到一定推动作用,但因为英文版和中文原版的中医药图书相比本身就存在译者理解不一致、翻译标准不统一的问题,加之伊朗的波斯文化和英语系国家的文化本身也存在差异,也导致了波斯文译本质量参差不齐。

艾森认为,中医药图书和典籍若想更好地被海外民众所理解和接受,必须要有“中医药+中文+外文(小语种)”的复合型人才在中间做桥梁。同时,建议中国与其他小语种国家组建专家团队,建立中医药文化中专有名词与小语种的对译标准。

他认为,在翻译中医药图书和典籍的过程中,首先要考虑各国民众对中医药文化的认识程度。有些国家的人只听说过中医,但没有亲身体验和直观感受过中医疗法,对中医药没有基本了解,在这种情况下,要优先选择基础的中医药理论和知识进行传播。

艾森说,一些中医药理论虽然深奥,但其中的道理很简单,译者一定要避免把简单的道理说得又复杂、又深奥,要用比较通俗的目标国语言来解释,既言简意赅地翻译专有名词,又必须要有足够的注释。

此外他指出,在翻译过程中,不能盲目套用西医术语解释中医术语,要尽可能原汁原味地保留中医专业词汇的含义,包括其中的药理本质、特色疗法等,引导更多人对中医药产生兴趣,逐渐接受中医药文化。

波斯传统医学与中医相互借鉴和吸收了药性和主治功效。例如,肉桂(波斯语:Darchin,意为:中国树)性燥热、功效散寒止痛、治关节炎、胃痛等;大黄(波斯语:Rivand Chini,意为:中国大黄)性寒、功效润下、治疗肝疼、便秘等。这些来自中国的药物,均在波斯医学著作中有所记载,从药性、主治功效来看,与中医药学都有相似之处。而在中国《海药本草》《中药大辞典》等著作中,均记载绿盐来自波斯国,其功效同波斯传统医学中记载相同,性寒,功效为明目去翳,用于治疗眼科病。

艾森表示,从近几年发展趋势来看,中医药正快步融入国际医药体系。在这个阶段,中国需要通过相关政策的扶持和引导,全力以赴加大中医药图书和典籍在海外的普及度,把中医药文化真实客观地传播推介给海外读者。

责任编辑:赵一鹤